要覧

青森県埋蔵文化財調査センター要覧を下記よりダウンロードできます。(2MB)

設立趣旨

昭和40年代後半、県内における地域開発の急激な進展に伴い、多くの遺跡が破壊の危機にさらされ、その保護が望まれていました。開発事業の大型化に伴い、発掘調査も広域化・長期化し、発掘調査件数も増加の一途をたどっていました。

県ではこのような現状を踏まえ、発掘調査を計画的かつ迅速に進め、出土遺物の保存活用を図るなど、開発と文化財保護の両立を図るべく文化財保護行政を進めてきました。

昭和55年、埋蔵文化財の調査体制をさらに充実させるとともに、出土文化財の適切な収蔵・保存および有効な活用をはかるための中心的施設として、青森県埋蔵文化財調査センターが設立されました。

沿 革

| 昭和55年 (1980) 4月1日 |

青森県埋蔵文化財調査センター設置。 本館完成までの間、教育庁文化課(現文化財保護課)埋蔵文化財整理室を使用。 |

|---|---|

| 昭和55年 (1980) 7月1日 |

青森県埋蔵文化財調査センター開所。 本館建物完成により、教育庁文化課文化財整理室より移転入居。 |

| 昭和55年 (1982) 1月18日 |

「埋文あおもり」第1号発行(~平成7年第14号) |

| 昭和55年 (1982) 12月6日 |

東北初の弥生期水田跡の立証と研究の功績により 垂柳遺跡調査会(当センター・県教委文化課・ 県立郷土館)が東奥賞を受賞。 |

| 平成2年 (1990) 3月16日 |

八戸市韮窪遺跡(1982年調査)出土の狩猟文土器1点が県重宝に指定。 |

| 平成2年 (1990) 3月23・24日 |

第1回埋蔵文化財調査報告会(現あおもり発掘フェア)開催。 |

| 平成5年 (1993) 7月 |

松原分室設置(現三内丸山遺跡管理作業に対応)。 |

| 平成6年 (1994) 12月3日 |

三内丸山遺跡の発掘・研究と積極公開の功績により東奥賞を受賞。 |

| 平成7年 (1995) 4月1日 |

教育庁文化課内に三内丸山遺跡対策室が設置され、三内丸山遺跡発掘調査及び出土品整理等を引き継ぐ。 |

| 平成7年 (1995) 6月15日 |

六ヶ所村大石平遺跡(1984年調査)出土品198点が国の重要文化財に指定。 |

| 平成8年 (1996) 3月29日 |

「研究紀要」第1号発行。 |

| 平成10年 (1998) 7月22日 |

旧情報処理センターを一部改修し、当センター新館として主要機能を移転。木製品・鉄製品の保存処理のための機器及び軟X線透過装置を導入。遺物の収蔵展示等の設備拡充が図られる。 |

| 平成14年 (2002) 8月8・9日 |

第1回「夏休みに考古学者になろう」開催。 |

| 平成15年 (2003) 4月14日 |

六ヶ所村表館(1)遺跡(1987年調査)出土の「細隆起線文尖底深鉢形土器」1点が県重宝に指定。 |

| 平成25年 (2013) 4月17日 |

七戸町二ッ森貝塚出土の「鹿角製櫛(ろっかくせいくし)」と 青森市近野遺跡出土の「人物線刻石冠(せっかん)」の2点が県重宝に指定される。 |

| 令和元年 (2019) 7月1日 |

新館長寿命化改修工事終了。 |

組 織

施 設

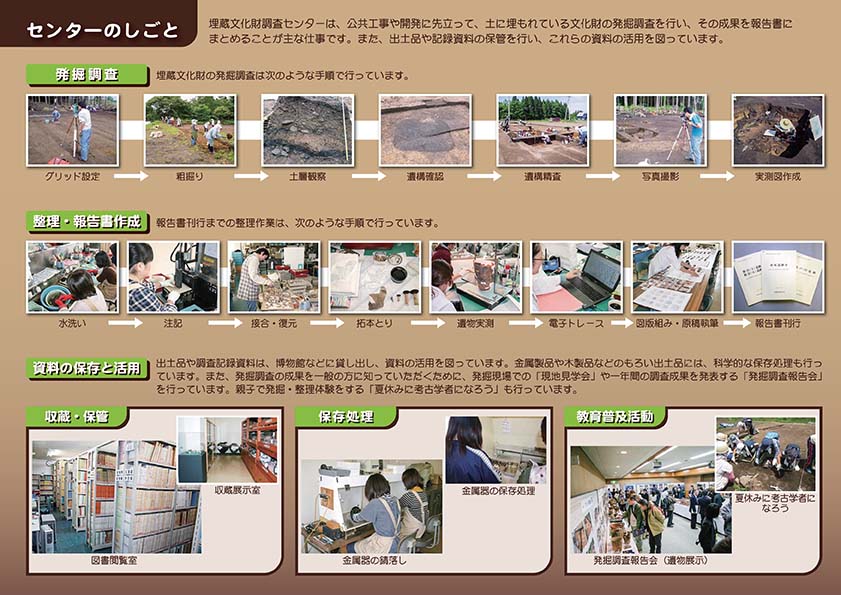

センターの仕事

PDFファイルはこちらからダウンロードできます。aoreaf2019.pdf(10MB)。